时间见证奋斗者永不停歇的脚步,标注新的发展高度。

在历史前进的逻辑中前进,“十三五”时期,郑州经济技术开发区深入践行新发展理念,在砥砺奋进中激发磅礴的发展新动能、铺展开叠彩的时代新画卷。

数字最具说服力。2019年,郑州经开区地区生产总值完成1059亿元,首次突破千亿元大关,是“十二五”末的2.5倍;地方财政总收入完成261.1亿元,是“十二五”末的1.6倍;一般公共预算收入完成72.8亿元,是“十二五”末的2.2倍。今年以来,统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展,郑州经开区整体经济保持企稳向好的发展态势,前三季度,地区生产总值完成766.2亿元、同比增长3.1%,主要指标恢复性增长,全年将全面实现公共财政预算收入达到100亿元、GDP达1000亿元、主营业务收入达10000亿元的“百千万”奋斗目标,昂首站上新的发展起点。

只争朝夕,砥砺奋进。近些年来,郑州经开区以习近平总书记视察河南重要讲话精神为指引,以郑州国家中心城市建设为统揽,围绕“东强”功能布局,抢抓机遇、乘势而上,高质量发展制造业,高水平扩大对外开放,高品质推进城市建设管理,不断为郑州打造更高水平的高质量发展区域增长极、推动黄河流域生态保护和高质量发展贡献“经开力量”。

锚定高质量发展 构筑现代产业体系挺起“发展脊梁”

11月26日,阿里巴巴旗下浩鲸云计算科技股份有限公司中原总部落户郑州经开区,打造数字产业平台,进一步培育和壮大战略性新兴产业;不久前,京东物流郑州亚洲一号智能物流园区正式启用,日均可处理包裹100万单,让河南消费者享受“上午下单、下午收货”的极速购物体验;上汽乘用车郑州基地于2017年创造了“当年签约、当年建设、当年投产”的郑州速度,现已累计生产整车70多万台……

一个个重大项目的落地发展,增强了郑州经开区的产业硬实力。作为全省十亿级、百亿级企业最多最集中的区域,郑州经开区拥有市场主体3.8万家,聚集规模以上企业624家、外商投资企业106家,在区内投资的世界500强企业39家、国内500强企业53家、百亿级企业12家、纳税超亿元企业25家,形成了汽车及零部件、装备制造、现代物流3个千亿级主导产业集群,在全省产业集聚区高质量发展考核中名列第一,获评国家首批制造业和现代服务业融合发展试点区域,成为全省最重要的先进制造业基地和陆港型物流枢纽的核心区。

构建了完整的汽车产业生态,拥有上汽、海马、东风日产、宇通4家整车厂和6家专用车厂、近300家配套零部件企业,形成了年产130万辆整车产能,占全省的70%以上。

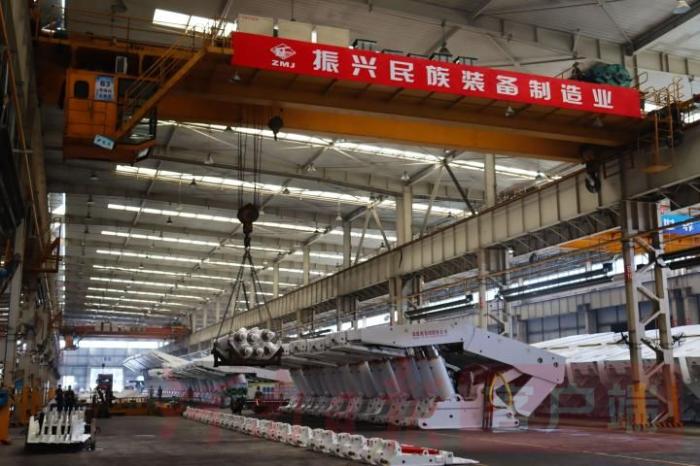

一批全国乃至全球行业龙头在这里发展壮大。郑煤机是世界最大的煤炭机械生产商;国产盾构机有了中国“芯”,中铁装备盾构机产销量全球第一;郑州海尔建成全国最先进的智能化生产基地,富泰华产值稳定在百亿级。

打造“四港联动、多式联运”现代物流体系,形成了陆港型枢纽经济。以医药物流、冷链物流等高附加值业态为重点,集聚物流企业275家、5A级物流企业14家,建成仓储面积400多万平方米,医药物流、快递物流、保税物流、冷链物流等营业收入均占全省一半以上。

数字赋能,智造未来。郑州经开区加快建设全省首个5G引领数字经济转型示范区,推动传统产业向数字化、智能化、绿色化发展,实现由“制造”向“智造”转变。

创新驱动,激发动能。“十三五”时期,全区累计备案科技型企业611家,获批高新技术企业154家,培育科技创新龙头企业8家、科技瞪羚企业22家、科技小巨人企业26家、科技雏鹰企业70家,初步形成梯次发展格局。创新平台加速设立,累计获批市级以上双创载体15个,双创载体面积达200万平方米,全区万人有效发明专利拥有量34.2件,不断让创新创造源泉充分涌流。

发展实体经济,重点在制造业。深入践行“三个转变”要求,郑州经开区围绕做大做强做优先进制造业,积极打造全省先进制造业发展引领区,加快构建支撑高质量发展的现代产业体系,推动经济发展向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进。

促进高水平开放 在“世界地图”上描绘“出彩中原”

中欧班列集结中心示范工程建设有了新进展!11月20日,中欧班列(郑州)新增第五条欧洲线路,郑州至赫尔辛基线路首班顺利开行。

加拿大的小麦、乌拉圭的大豆“坐”着海铁联运粮食专列来了,甚至进口整车专列也开来了!截至目前,位于郑州经开区的整车进口口岸累计进口整车1941辆,河南进境粮食指定口岸进口粮食突破3万吨。

开放发展已成为郑州经开区的鲜明标识。作为河南省“五区联动”的重要平台、“四路协同”的主要载体,郑州经开区抢抓对外开放和“一带一路”建设机遇,坚定走好“枢纽+开放”之路,巩固提升对外开放窗口地位,在构建“双循环”新发展格局中扛使命担重任。

“陆上丝绸之路”扩量提质。连通境内外、辐射东中西,中欧班列(郑州)已实现多口岸、多线路、高频次、常态化往返均衡对开,累计开行3700多班,总累计货值150多亿美元、货重200多万吨,班列网络遍布30个国家130个城市,市场化运营程度、信息化程度和开行质量等综合指标位居全国前列,成为中东部地区唯一获批的中欧班列集结中心示范工程。

“网上丝绸之路”创新突破。打通了“买全球”与“卖全球”的完整链条,跨境电商走货量连续两年超过1亿包、进出口货值超100亿元,“1210”监管服务模式全国复制推广,率先在全国开通“9710”“9810”出口模式,出口业务大幅增长,获批跨境电商进口药品和医疗器械试点,今年前三季度进出口货值102.4亿元、同比增长46.3%,出口走货量5659万包、同比增长47.1%。

“海上丝绸之路”无缝衔接。陆海相通、一单到底,郑州经开区拥有铁路一类口岸和汽车、粮食、邮政、医药等指定口岸,通过大力发展多式联运,实现了与青岛、天津、连云港等沿海港口的无缝衔接,形成了铁公海多式联运的物流枢纽体系。

持续推动改革创新,打造营商环境“经开品牌”。今年以来,郑州经开区推行“一网通办、一次办成”,出台优化营商环境政策100条,推行项目建设模拟审批、工业标准地、拿地即开工等改革举措,一般工程建设项目审批时限压缩至50个工作日以内,以首席服务官制度推动项目建设大提速,重大民生工程达到“即受理、即审查”。

以高水平开放推动高质量发展,郑州经开区深度融入全球经济循环、拓展更大发展空间,在“世界地图”上不断描绘“出彩中原”。

推进高品质建设 以人为本打造宜居宜业魅力经开

现代城市,宜居才能宜业。这是一场深刻的“美丽蝶变”。随着郑州经开区发展空间的拉大,城市建设管理水平和社会治理能力亟待与经济社会高质量发展的要求和人民群众对美好生活的期待相适应。

深入践行以人民为中心的发展思想,郑州经开区以改进城市管理和改善人居环境“双改”工作和核心板块规划建设为抓手,同步推动城市有机更新与产业布局,扎实推进起步区(老工业区)、滨河国际新城、国际物流园区三大核心板块建设,促进生产生活生态“三生”融合,切实在补齐城市建设管理短板上做文章,在改善群众生产生活环境上下功夫,在提升治理体系治理能力上闯新路,高品质推进城市建设管理,全力打造全省宜居宜业、产城融合的示范区,切实增强区域吸引力和竞争力。

以道路有机更新带动城市有机更新、促进形态业态功能更新。“十三五”时期,全区道路通车里程350公里,“一环十纵十横”道路综合提升27公里,打造了第八大街、航海路等示范性工程,形成了连贯南北、纵横东西的道路交通体系,“多杆合一”、“多箱合一”、架空线缆入地、增设道路景观带,配置“城市家具”,打造立体U形空间,勾勒出清爽美丽的城市天际线。

曾经的“工业锈带”变成了“生活秀带”,而更多的老旧小区改造和安置区建设,让老百姓不再因“忧居”而愁,而是因“优居”而乐。“十三五”期间,郑州经开区交付使用安置房470万平方米,回迁安置群众86919人。

环境就是民生。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,郑州经开区切实擦亮生态底色,绿化面积3000万平方米,绿化覆盖率达到43.2%,人均绿化面积达到36.7平方米,规划建设“两山四湖五河”生态水系,建成水域面积120万平方米,水域靓城钟灵毓秀,陶冶着人们的身心。

s从群众所需出发,郑州经开区狠下“绣花功夫”,以“序化”保畅通,以“洁化”促提质,以“亮化”增颜值,以“绿化”美环境,用细心、耐心、巧心“绣”出城市高品质。全面推行“路长制”,全区85%以上的路段创建为“优秀路段”;积极探索利用市场化运作模式,实现城乡环卫一体化;建成全市首个垃圾分拣中心,逐步提升生活垃圾处理水平。

聚焦“一老一小”问题,完善配套设施、健全公共服务,织密民生保障网。普惠性幼儿园覆盖率达90%以上,公办中小学午餐供应、课后延时服务全覆盖;配置温馨整洁的老年人日间照料中心、社区卫生服务中心、邻里中心,现代时尚的城市书房里氤氲着浓郁的文化气息。

产城融合、宜居宜业,郑州经开区高品质推进城市建设管理,让民生福祉更有温度、让幸福生活更有质感。

蓄势待发谋跨越,又踏层峰望眼开。迈入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段,郑州经开区保持奋勇争先的竞进姿态,发扬“干事业好比钉钉子”的精神,向改革要活力、向开放要空间、向创新要动力、为民生增福祉,再启新征程、续写新篇章。

河南日报客户端记者 王延辉 通讯员 王倩倩

豫公网安备 41019602002122号

豫公网安备 41019602002122号

微信公众号

微信公众号